5つの定番ミスにすぐ効くトレーニング・バリエーション

レッスン

「やりすぎ」をやめれば滑りの精度が一段上がる!

本来プラスに作用するはずのものが、さじ加減によってマイナスに働いてしまうことはめずらしくありません。これはスキーも同じで、上達に必要なエッセンスであっても、度がすぎれば悪影響を及ぼすこともしばしば。とりわけ一般上級レベルの人は、その傾向に陥りやすいと感じています。しっかり前傾しているのに推進力の高いターンが描けない。十分に荷重しているのにコントロールを失いやすい。いまひとつ思いどおりに滑れない原因は、「○○しすぎ」かもしれません。

そこで本特集では、検定やレッスンのなかでよく見られる「やりすぎ」5項目をピックアップ。それぞれの原因や問題点、対策に加えて、改善するためのトレーニング・バリエーションを紹介していきます。自分がどれに該当するのかを見極めて、上達のヒントとして活用してください。

CASE_01:前への意識が強すぎませんか?

斜面に対して身体が遅れないようにポジショニングする意識が強すぎたり、足首だけを強く曲げてしまう人によく見られるミスケースです。いずれも股関節を使えないため、スキーを一番たわませられるポジションから外れて上半身の重さがスキーのトップ側に集中。その結果、スキーが詰まって失速し、走りを引き出せないというのが典型的なパターンで、テール側が軽くなるためコントロールを失いやすく、ズレ幅も大きくなります。

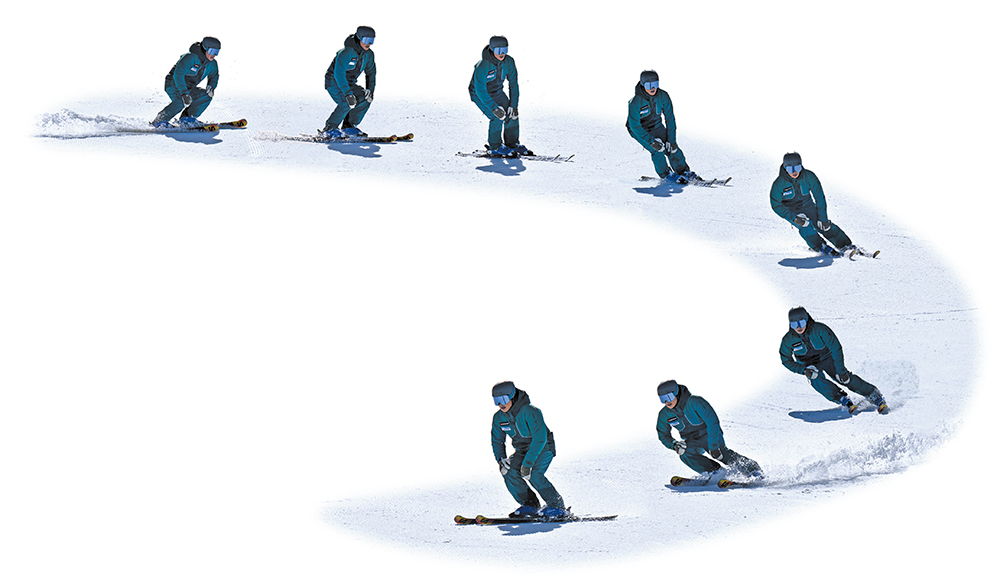

前傾過多を修正するには、ブーツの全長の範囲内で骨盤を前後に動かしてスキーを操作し、ポジショニングしていく意識が大切です。スキーが一番たわんで操作しやすい場所に立ち、ターン前半は前寄りに動かして雪面をしっかりキャッチし、後半は下肢の3関節(足首・膝・股関節)を曲げながら後ろ寄りに荷重していく。上下動に前後動を組み込んでスキーを動かし、つねにセンターポジションをキープすることを心がけましょう。

改善トレーニング

01:ノーストックで膝に手をあてて滑る

スキーが一番たわむ場所を意識することで、前傾過多を修正していくバリエーション。3関節および肩をセンターに向かって手で押し込み、その状態をキープしながらターンしていきます。目線が下がったり、手が離れないよう注意してください。

02:ノーストックで腰に手をあてて滑る

トレーニング01の発展形です。腰に手をあてて、骨盤をセンターに向けて押し込んでターンしていきます。左右に押し込んでしまうと足元が軽くなり、上半身が突っ込みやすくなるので要注意。上から下に腰を押し込んで荷重していく意識が大切です。

03:ターン中は両手を腰にあて、切りかえで前に出す

上下の動きに前後動を加えたバリエーションです。手を前に出して切りかえることで腰の前方向への動きを、腰を押し込んでセンター荷重を行なうことで上下の動きを導きます。ターン前半は前、ターン中は上下に動く感覚を磨きましょう。

CASE_02:内側に倒れる意識が強すぎませんか?

いわゆる内倒に陥りがちな人に共通しているのは、自分が行きたい方向を追いすぎてしまうこと。目で見すぎたり、上半身の動きで追ってしまうため、頭部や肩のラインから傾きをつくる傾向がよく見受けられます。その結果、脚が伸展して動きがとれなくなり、スキーコントロールを失ってしまったり、身体のバランスを崩してしまうわけです。

内傾のコントロールは、足元の傾きをベースに支点を傾けたり、脚部だけを傾けるのがセオリーです。その際ポイントになるのが、内脚の使い方。内脚で身体の重さを支えながら傾きを徐々に強めていく意識が大切です。内脚の土台がなくなると、外脚が逃げてしまったり、上半身が過度に傾いてしまうミスにつながるので注意しましょう。

また、斜面の横ではなく、縦を意識した目線も重要で、ゴールに向かってバランスを合わせていくと、内倒して転倒しづらくなります。中心軸と目線を同調させられるようになれば、二軸でバランスがとりやすくなるでしょう。

改善トレーニング

01:立てる意識でストックワーク

内倒傾向の人は外手が上がってストックが寝てしまう傾向が見られるので、ストックを立てる意識づけを最初に実施。手首を使ってストックを立てると外脇が閉まってくるので、下半身主体の自然な内傾が生まれてきます。

02:逆ハンドルのイメージで滑る

行きたい方向と逆にハンドルを切ってポジショニングしていくバリエーションです。上半身が傾く運動を抑え、脚部の傾きをしっかりつくることができます。ハンドルを切るときは、ストックと中心軸が垂直になるように意識しましょう。

03:内手は水平に保ち、外手を腰にあてて滑る

逆ハンドルの次のステップです。見た目の高低差を意識して、内手と外手を使い分けながら、外腰を締めて垂直のポジションで真下に向かって荷重していきます。内手をしっかり水平にキープするのがポイントです。

CASE_03:外向の意識が強すぎませんか?

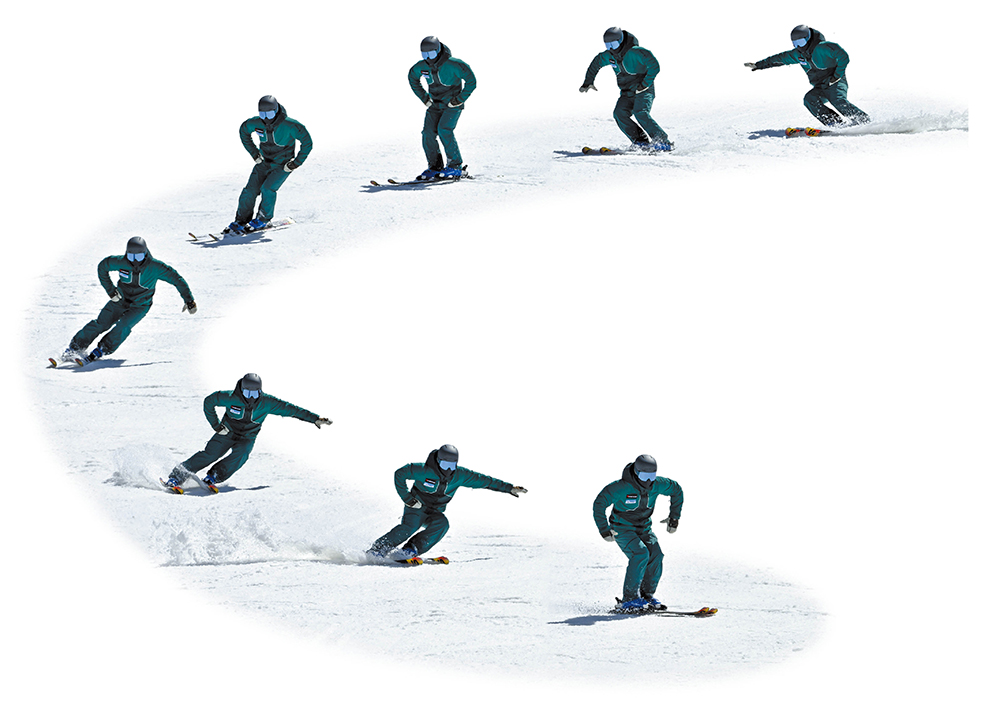

外脚荷重のイメージが強い人に顕著なミスケースです。滑走中、外脚は身体の重さを支えてくれる場所なので、意識が集中するのはわかります。でも、強く踏み込みすぎてしまうと、雪面抵抗を押し返す形になって運動が止まってしまい、せっかく得たエネルギーを推進力につなげることができません。また、外脚荷重を意識するあまりに外向が強まると、2軸の前後バランスが崩れて内スキーが前に位置してしまうため、強く踏んでいるわりにターンの深さを出しづらくなります。

外向過多の傾向が見られる人は、第一に外脚を強く踏まないこと。体重を預けるぐらいの感覚で十分です。第二に、自分がスキーを操作していきたい方向へつねに旋回していく意識を持つこと。ベストバランスは、正対ポジションと覚えておきましょう。フォールライン方向に正対してしまうと、外向が強まるので要注意。進んでいきたい方向に体重を乗せながら意識的に動くことが、回転性を引き出すポイントです。

改善トレーニング

01:リラックスして上体と骨盤の回転で操作

骨盤の動きをロックしないように体重を預けるだけのリラックス状態をつくり、体幹や骨盤の回転でスキーを操作していきます。各関節が連動しているイメージで、骨盤を主体に動かしてターンをコントロールしてみましょう。

02:ノーストックで外手を内腰にあてて滑る

フォールラインを意識して方向づけを行ない、そのまままっすぐ荷重していきます。外側の軸、骨盤を行きたい方向にまわし込んでいく意識がポイントです。内側を少し下げながら骨盤の動きを誘発してあげましょう。

03:ストックを身体の後ろで持ちかえる

ストックを持ちかえる動きを利用して、身体の軸を内旋、外旋させてターンにつなげるバリエーションです。ストックを渡しにいくイメージが大事で、その動きを止めずに推進方向へターンしていきます。もらいにいくと外向が強まるので要注意。

CASE_04:切りかえで圧を抜きすぎていませんか?

スキーを走らせようという意識が強すぎたり、楽に切りかえようとする人にありがちなミスケースです。圧を抜いたほうが切りかえやすいのはたしかですが、抜きすぎてしまうとお尻と骨盤が下がりやすくなってしまうため、スキーと身体が離れてしまったり、逆につぶれて近づきすぎてしまいます。そうなると、スキーがすっぽ抜けやすくなり、荷重で得たエネルギーを走りにつなげられないことに加えて、次のターンポジションに入るのが遅れてしまうので注意が必要です。

ターン後半から切りかえにかけてスキーを斜面横方向へ走らせるためには、上半身と足元の距離を保ちながら極力圧を抜かないことが大事。圧を加えながら腰(骨盤)の前後動を使って次のターンに入っていく運動と感覚を磨きましょう。たとえばザブザブした雪など、状況によって自分からスッと抜くことも必要ですが、整地のなかでは抜かないで対応したほうが、良いバランスでスキーを操作しやすくなります。

改善トレーニング

01:ターン中はストックを前にキープ、切りかえで下げる

次のターンに向けて切りかえていくときに、手を下げることで腰を持ち上げてセンターポジションをつくり、圧を加えながら切りかえます。骨盤および3関節を使って、つねに重さの乗った操作を心がけましょう。

02:切りかえでテールジャンプ

切りかえでテールジャンプを行ないます。普通に飛ぶとトップだけが上がって、雪面のとらえが遅れたり、動けるポジションをつくれないので要注意。しっかりかかとを上げるようにジャンプし、圧を加えにいく意識で行なってください。

03:外脚から外脚に踏みかえて切りかえ

ターン中はしっかり両脚でポジショニングして、外脚の踏みかえ動作を用いて切りかえを行ないます。次の外脚を強く押しつけると、グンと腰が上がってくるので、軸に重さが生じて、切りかえで圧が抜けるミスを防げるようになります。

CASE_05:斜度やスピードを怖がりすぎていませんか?

斜度やスピードに対する恐怖心は、誰もが少なからず持っているもの。怖いと思うこと自体は、けっして悪いことではありません。でも、必要以上に怖がることは、滑りの質を左右するマイナス要因です。

恐怖心を克服するためのポイントは、ずばり目線。とりわけ斜度に対して恐怖心を覚える人は、目線を下げて足元ばかり見ているため、実際の傾斜よりも急に感じてポジションをキープできない人が多いようです。また、スキー操作ばかりを意識している人も、同様の傾向が見られます。斜面を落ちていくなかで安心感を得るためには、ブレーキをしっかりかけられることがもっとも肝要。そのためにも、両目で斜面を冷静に見て、落ちる力が働くほうに目線を合わせる意識を持ちましょう。

斜度はそれほどなくても、雪が速く、目と身体がついていきづらいシチュエーションでも、やることは同じです。早く曲がりたい気持ちを抑え、目線を上げて平行に保てば足場が安定し、恐怖心は薄まります。

改善トレーニング

01:ストックを目の前でキープし、少し遠くを見る

ストックを前に持つことで目線を強制的に上げるバリエーションです。ポイントは、目線をキープして、身体の軸とセンターの位置関係を保ちながら滑ること。構えているストックの高さよりも目線が下がらないよう注意してください。

02:ストックを長く、大きく動かす

ブレーキをかけるための必要十分な荷重を得るために、ストックを長く、大きく動かして滑ります。落ちる力に沿って運動していく意識を持ち、ブレーキをかけたい方向にリングをグッと出していくのがポイントです。

03:目線を意識しながらエッジングを強く

トレーニング01と02の運動を意識しつつ、太ももの内旋を加えてターンにつなげていきます。まわす意識が強すぎると、目線が傾きやすくなるので要注意。目線を水平にキープして、突いたストックを支点に荷重を強めていきましょう。

上級レベルの人にありがちな5つの「やりすぎ」とその改善策、いかがでしたでしょうか? 最後に、私が大切にしていることをお伝えして、特集を締めくくりたいと思います。

曲がり急ぎは厳禁!

ターンサイズを問わず、私がつねに心がけていることは、曲がり急がないことです。切りかえながらまわろうとすると、スキーと身体の位置関係が崩れてしまうので、次のターンに行き急がないように気持ちを抑えながら雪面をとらえていく。そして、外力をしっかりキャッチしてから、落ちる力に沿ってスキーをたわませたり、ねじ込んだり、行きたい方向に向かって操作していく。さらにその際は、自分だけががんばるのではなく、雪面から受ける力も利用する。こうした操作の土台が、上下左右にバランスを崩すことなく動けるポジションであり、それをキープできればターンは自在にコントロールできます。

石田俊介=解説

いしだしゅんすけ●1979年9月18日生まれ、北海道・富良野市出身。アルペン競技経験を経て、基礎スキーに転向。2016年の第53回全日本技術選で男子総合15位、2021年の第58回大会で総合14位を記録するなど、上位選手として活躍。SAJナショナルデモンストレーター認定5期。パノラマスノーアカデミー校長

いしだしゅんすけ●1979年9月18日生まれ、北海道・富良野市出身。アルペン競技経験を経て、基礎スキーに転向。2016年の第53回全日本技術選で男子総合15位、2021年の第58回大会で総合14位を記録するなど、上位選手として活躍。SAJナショナルデモンストレーター認定5期。パノラマスノーアカデミー校長