雪上の調律師、現る。FISCHER RC4 NOIZE

ギア・アイテム

アルペン世界選手権でのGS金メダル獲得や、ワールドカップでの活躍が目立ったフィッシャー。その原動力となったのは、振動との調和を求めターンを調律するというまったく新しいコンセプトだった。25/26シーズン、デモモデルの「RC4」シリーズを全面リニューアルして搭載される「ノイズコントロールテクノロジー」開発の裏側に迫る。

ターンを調律する

2年に一度のビッグイベント、アルペンスキー世界選手権2025が、オーストリアのザールバッハで開催された。男子GSで、最強と言われるスイス勢3人を従え金メダルを獲得したのは、地元オーストリアのラファエル・ハッサー。大歓声に迎えられ表彰台に上がったハッサーの手には、フィッシャーが新しく開発した「NOIZE CONTROL TECHNOLOGY(ノイズコントロールテクノロジー)」を搭載したスキーが携えられていた。

「ノイズ」は、一般には「雑音」「乱れ」を意味する言葉。同様に、スキーにとってのノイズは雪面との間に起きる「振動」、それも余計だったり乱れていたりする悪い振動だ。100分の1秒を争うレーサーにとって、悪い振動はタイムに直結する非常にシリアスな問題。これはもう何十年も前からわかりきっていることで、近代レーシングスキーの歴史は、悪い振動=ノイズとの戦いの歴史と言っても過言ではない。ちなみに「Z」が使われている「NOIZE」はフィッシャー独自の造語だ。

当然、各メーカーとも躍起になって取り組み、おもに吸収、減衰を目的としたさまざまな技術を開発してきた。しかしバーン状況の向上、それに伴うスピードの増加などにより選手たちはノイズに対してよりセンシティブになり、これまでの考え方ではその要望に応えるには限界がきていた。

吸収や減衰を目的とした技術は、快適な乗り心地を提供してくれるものの、伝達する力、反発する力のエネルギーロスにつながり、その結果スピードは失われる。このことにいち早く気づいたフィッシャーは、振動との「調和」へと大きく舵を切り、これまでになかった「ターンを調律する」という考え方でアプローチするに至った。

楽器作りにヒントを求め、科学的アプローチを融合

ノイズコントロールとは、もともと音楽の世界で使われる言葉。楽器やコンサートホールの振動を調和させることは、表現力豊かな音作りに欠かせない。例えば良い音を響かせるバイオリンは、産地やその樹の個体、木目などを職人ならではの経験で判断し、削ったり貼り合わせたりして作り上げる。

フィッシャーではこの楽器作りにヒントを得、スキーで第一義的な振動に対する役割を担っている芯材から見つめ直した。合板ではなく、無垢材から木の繊維がなるべく途切れないように切り出し、その部材を組み合わせて圧着したものを芯材として使用している。この「ソリッドウッドコア」がトップからテールまで調和の取れた振動を生み出すベースとなっている。

「ノイズコントロール構造」で振動周波数を調律

また、世界的トップメーカーであるフィッシャーならではの科学的なアプローチも怠らない。滑走時にはエッジが雪を削る音以外にも、スキーそのものが発生する音があるという。音はいくつもの周波数(波長)からなる波形を持った波だが、振動にも同様のことが当てはまる。つまりスキーそのものが発する音は、滑走時の振動によって引き起こされていることになる。スキーはまさに楽器なのだ。この波形が乱れるとノイズが発生し、楽器では耳障りが悪くなり、スキーではいわゆるバタつきとなって表れる。

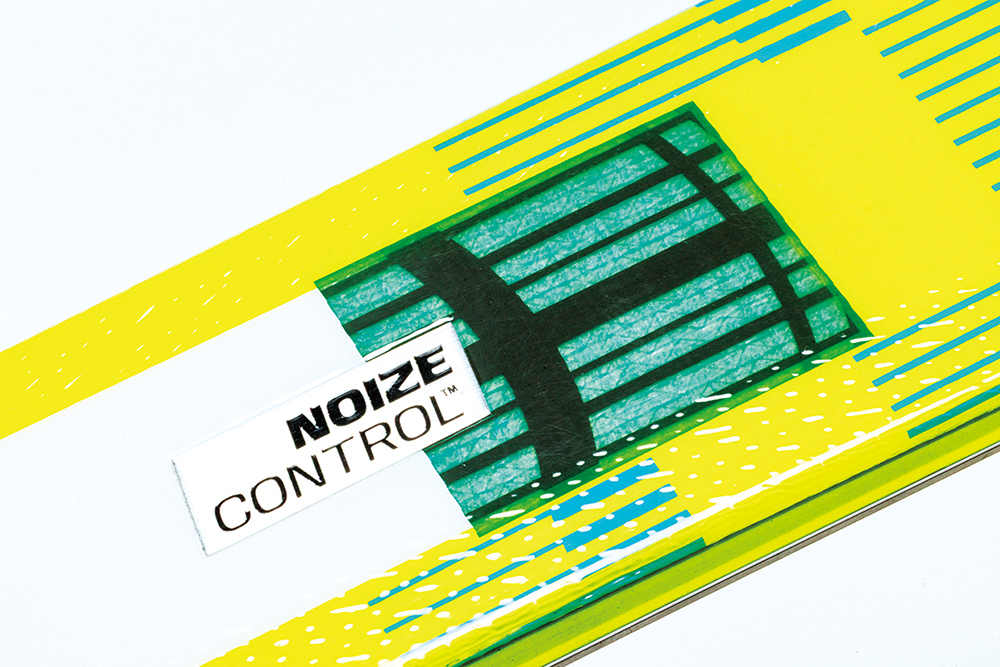

これに対し、金属顔料を計算されたパターン模様でトップシート裏に塗布する「ノイズコントロール構造」を開発。トップからテールまで各部位に発生する振動を測定、波のばらつきを分析し、質量のある金属顔料を必要なだけ配置することでノイズが発生しないよう振動を調律している。ソリッドウッドコアとの相乗効果により、異次元レベルのスムーズな滑走性が生まれた。

WCではグルグルのSLで2位表彰台を獲得したクリストファー・ヤコブセンやスーパーG種目別2位のステファン・ロゲンティン、多くの若手選手も加えて「NOISE」を使用したフィッシャーチームの選手が活躍。そのコンセプトの正しさを証明した。

加速させるアクションも起こしやすい(大場朱莉)

RC4を全面リニューアル。6モデルに「NOIZE」搭載

ノイズコントロールテクノロジーの登場に伴い、25/26はデモモデルのRC4シリーズが全面リニューアルされる。全10モデルのうち「NOIZE」が搭載されるのは6モデル(カラーバリエーションを含む)。特徴的なのは、24/25モデルまであったトップ部のホールがなくなったことだ。これはレーシングモデルも同様で、すでにWCシーンではSLスキーのホールがなくなったことが話題になっていた。各モデルの特徴を少し紹介しよう。

機種によって2種類のプレートを採用

「RC4 NOIZE」は中間的なラディウスを持つトップモデル。メタル素材が2枚入っていて昨年までのCTの剛性をさらに向上させ、チャレンジ精神をかき立ててくれるスキーになった。「RC4 NOIZE LT PRO」はネーミングのとおりロングターン系、「RC4 NOIZE ST PRO」は同じくショートターン系。どちらもレーシングモデルに採用される「M-PLATE」を搭載。「RC4 NOIZE LT」と、2カラー展開の「RC4 NOIZE ST」は、新開発の「SUPERFLEX」プレートを採用し、「PRO」と同構造ながら乗り心地にこだわったモデルになっている。

ターンをきれいにつなげる(宮本慎矢)

すべてのモデルを試乗したという大場朱莉は「シリーズ全体に言えるのは、余計な振動を感じずにすごく静かに滑れるので、雪面のフィーリングを感じやすいということです。雪面コンタクトが常に取れるので滑走性も上がり、さらに加速させるといったアクションを自在に使えます」と、その乗り味を評価している。

また、今年の技術選で「RC4 WORLDCUP NOIZE SL」を使用した、技術選2年目の宮本慎矢は「重いターンをしようとすると圧も強くかけますが、スキーがバタつくとうまく動けません。その点でノイズコントロールテクノロジーを搭載したスキーはバタつかないので安心して乗れますし、ターンをきれいにつなぐことができます」と、レーサー出身ならではの感覚を語った。

英語で「騒ごうぜ」「目立とうぜ」のフレーズにも使われる「ノイズ」。レーシングやデモシーンでの活躍を見るだけでなく、自身の心にもノイズを湧き立たせる存在になるはずだ。

RC4 NOIZE特設サイトはこちら